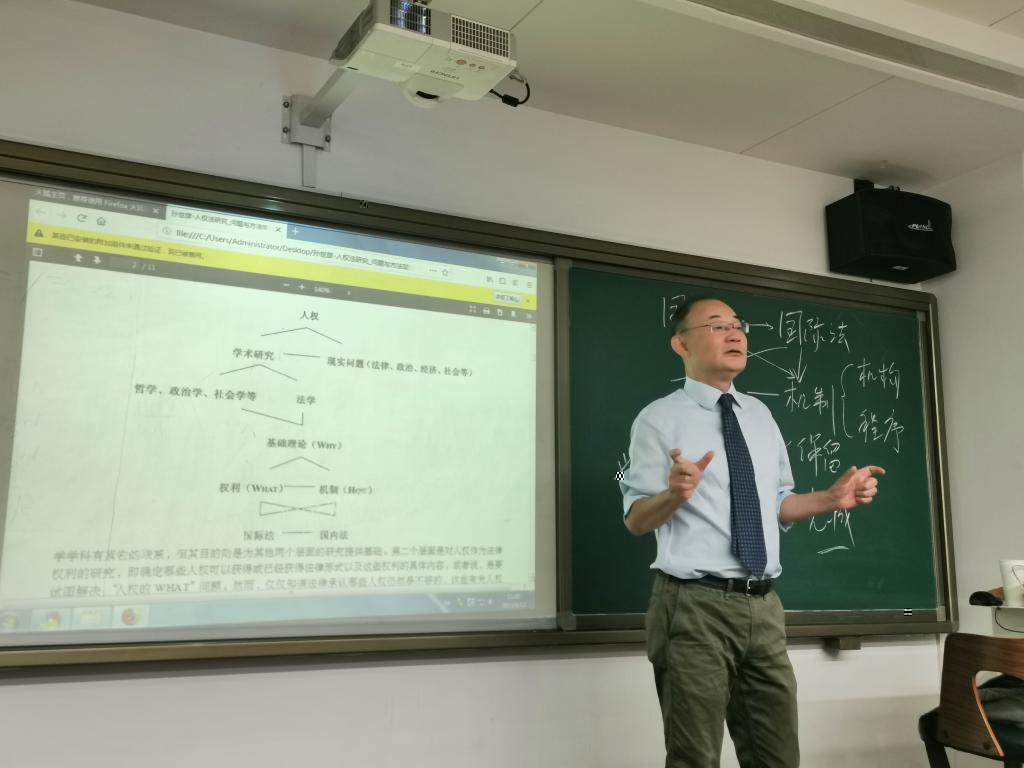

2019年10月24日上午,第368期全球人權論壇系列講座在中國政法大學學院路校區科研樓A209舉辦。中國社會科學院國際法研究所孫世彥教授受邀以“人權法的研究方法與資料”為主題,為bevictor伟德官网師生們開展了學術專題講座,本次講座由張偉教授主持。

本次孫世彥教授與bevictor伟德官网師生共同探讨了在人權法領域當中“如何認識面對的問題”,“這些問題的着手”以及“需要學習的資料”等三個問題。作為開篇之句,孫世彥教授指出,人權法學科具有多學科性、邊緣性、抽象性、與生活相關聯等特點。

首先,孫世彥教授詳細介紹了人權的“權利核心”:他指出,人權是學術研究對象,也是許多不同學科的研究對象,與其他學科發生聯系。因此,人權的核心是權利;權利需要機制,沒有實施保障的機制,權利便無法落到實處。孫世彥教授進而将機制分為機構和程序,他指出,不同國家人權機構和程序大有不同(有的機構可以接受有關人權受到侵犯的投訴,有的機構僅能對此作出研究,提出建議),接下來,孫世彥教授提出如下幾種與權利有關的問題供大家思考:第一,關于義務的思考。由于沒有無權利的義務,也沒有無義務的權利,因而,權利無法獨立存在。在法律領域中,權利與義務相對。分析義務時,首先應當考慮義務主體、義務具體形式與内容等。不同權利相對人所負義務不同(例如物權與債權)。在人權領域中,孫世彥教授指出,人在享有人權的時候,并不以其承擔任何義務為前提。因為若人的權利取決于其所承擔的義務,基于每個個體行為能力不同,其加之的義務必然不同,因而導緻其所享有的權利必有差别,這是對人權概念(人之為人所享有的權利)的極大違反。第二,對權利的限制,即享有的權利與權利限度之界限。基于政治、經濟、文化、社會因素的影響,絕大部分人權都會受到不同的限制。對權利的限制是為了保障他人的權利。除了對了人權的通常限制以外,在國際條約中,還有兩種對人權的特殊限制,即國家對人權條約提出的保留(實際效果為摒棄、更改、排除了原條約效果)與國際人權條約允許國家實施的克減(國家處在緊急狀态時,權利受到進一步限制)。

其次,孫世彥教授說道,“人權法隻是人權研究的一個思路”,并呼籲大家拓展思路并用人權的視角和方法與其他學科建立聯系,找到感興趣的人權問題進行深入研究。

随後,孫教授又詳細地介紹了人權的“國際标準”:對人權狀況作出評判時需要尺度,這個尺度便是國際人權标準,這種标準在價值上具有普遍性,在意識形态上具有中立性,需要不同國家的普遍同意和接受。因此,我們将國際人權标準作為分析人權狀況的起點。國際人權标準的主要載體是國際人權公約。在此,孫世彥教授提醒,法律規則切忌望文生義,應當了解法律規則的社會背景及法律的起草與制定過程,了解法律被賦予的“意圖”(意為法律“前世”);還應當了解法律如何被司法機關實施與适用(jurisprudence),實施與适用是法律的生命力所在(意為法律“今生”)。

随後,孫世彥教授着重地闡明了這種法律的“前世今生”:國際人權法的有關文獻十分豐富,聯合國圖書館、晚近公約的讨論記錄、有關學者的總結中都詳細的記錄了國際人權法的立法史;加之,條約機構的審議意見闡述了具體國際人權規則,人權理事會的特别程序對有關人權問題也進行了大量研究,因此,極少人權問題在以上标準或研究中無涉及。

最後,孫世彥教授介紹了人權法學習的一手資料:教授指出,學習國際人權法時可以二手資料即學者著述為主,以便了解人權法學科;而作為研究對象和依據,應當以一手資料為主,即國際人權實踐中所産生的資料如公約立法史(Travaux Preparatories)、有關機構的解釋适用等。

撰稿人:劉鑫