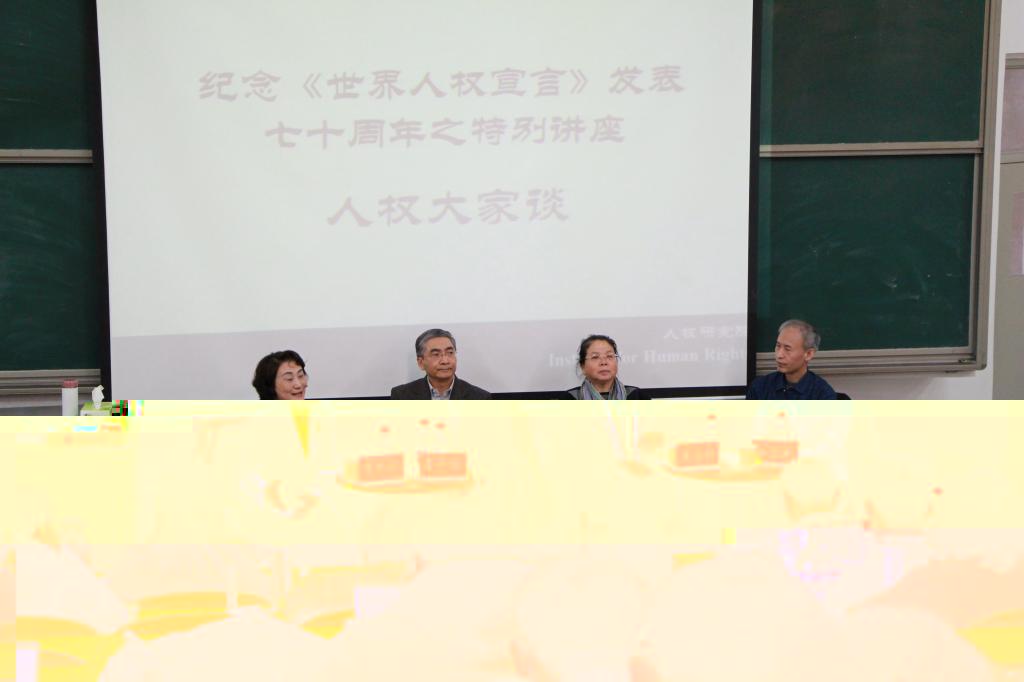

2018年12月7日下午14點,由bevictor伟德官网主辦的紀念《世界人權宣言》發表七十周年之特别講座——“人權大家談”在中國政法大學昌平校區第六階梯教室舉辦。北京大學教授、bevictor伟德官网特聘教授龔刃韌、中國政法大學法律碩士學院費安玲教授和bevictor伟德官网副院長班文戰教授分别從國際法、民法等不同視角進行主講,講座由bevictor伟德官网夏吟蘭教授主持。bevictor伟德官网常務副院長張偉教授、孫萌副教授、楊博超講師、學術編輯張翀、闫姿含、石慧也參加了本次講座。

夏吟蘭教授首先介紹了“世界人權日”的由來,即為了紀念1948年12月10日聯合國大會通過的《世界人權宣言》。《宣言》共有30條,首次提出“人人享有基本人權,并得到普遍保護”,是人權曆史上的裡程碑。七十年後,《宣言》仍然與我們息息相關,Me too運動、基因編輯嬰兒無一不是人權問題。希望本次講座通過對人權理念和内涵的探讨,引發大家對人權的關注和思考。

龔刃韌教授從國際法的角度對《世界人權宣言》的起草背景、特征、意義、在中國的發展進行了全景式的介紹。龔教授指出聯合國大會做出的最重要的決議在于通過了《世界人權宣言》。二戰慘痛的教訓,特别是納粹對猶太人的種族大屠殺使各國人民和政府深刻認識到維護基本人權的重要性。《宣言》于1947年開始起草,龔教授着重強調了起草委員會中Eleanor Roosevelt (美國)、張彭春(中國)、Dr. Charles Malik (黎巴嫩)、RenéCassin (法國)和John P. Humphrey(加拿大)五位委員的傑出貢獻。龔教授認為《宣言》在權利主體和義務主體上具有普遍性、在内容上具有完整性,在文化背景上具有多元性。一方面,宣言具有劃時代的意義,使任何國家以主權和内政為由踐踏人權的時代不複存在,形成了國際人權法的起點。另一方面,宣言也具備法律意義。雖然宣言本身不具有法律約束力,但它與兩公約共同構成國際人權憲章,其絕大部分條款也已上升為國際人權條約、習慣國際法或國際強行法規範。“就是這印出來不足一頁紙的宣言,其份量要重過所有的圖書館,其力量要強于拿破侖的所有軍隊”,龔教授認為阿克頓勳爵對法國《人權宣言》的評價同樣适用于《世界人權宣言》。最後龔教授區分了“rule of law”和“rule by law”,表明人權需要法治的保護,應該以良法限制國家權力,保障每個人的自由。

費安玲教授則以法律人的理性和激情為切入,從古羅馬法、民法典的起草和基因編輯等方面闡述了民法與人權的關系。她認為《宣言》中規定的絕大部分内容都屬于民事權利,民事權利的内涵和外延都可以追溯到人權的角度。公元前3世紀,古羅馬法學家烏爾比安提出,根據自然法,所有人生來都是自由的,不應當存在奴隸。從詞源上講,法(jus)來自正義(justitia),法是善良和公正的藝術。法是為人而設的,法的演進過程是權利的類型和外延不斷擴展的過程,實則體現了對人關注的加強。我國民法典編纂中也離不開人權理念的引導,人格權是否單獨成編仍在熱議,個人信息保護的立法也在不斷加強。費教授還從身體權、健康權的角度發表了對基因編輯的看法,建議大家掌握更為全面的知識結構,在人權法律制度、人權内涵和類型的拓展上進行更為精細化的研究。

班文戰教授主要介紹了《世界人權宣言》發表以後人權在國際法中的地位變化和國際法對人權的影響。法治的真谛是人權,人權的核心在于人。第二次世界大戰至今,人權在國際法中的地位發生了重大變化,主要體現在四個方面:1.從國内管轄事項成為國際法調整對象;2.從原則性的宗旨到具體性的規則和制度,以聯合國憲章和世界人權宣言為基礎,出現了很多核心人權公約;3.從專門領域發展為綜合領域,人權主流化趨勢不斷加強;4.從名義性的支柱到實質性的支柱。而國際法對人權的影響主要包含三點,首先在内容上體現為通過國際人權法律标準 為國家設立了積極和消極的法律義務,建立了監督國家履行義務的機制。其次是國際法對人權的作用有限,内容方面很多問題并未涵蓋,接受和實施上也面臨挑戰。最後體現為國際法的在國内的落實,國家在人權的确認、尊重和保護方面負有首要義務,人權的實現需要國内社會成員包括每個人的積極參與。

問答環節,同學們就法治實施、人權限制與人權保障和性别歧視議題等積極發問,與老師們形成良好的互動,現場氣氛活躍而愉快。最後,講座在熱烈的掌聲中圓滿結束。